展览名称「我咬着火星」选自陈高杰的诗句:

“我咬着火星,

牙齿噼里啪啦,

犁过干涸的花瓣。”

“火星”(或“火花”)是在燃烧、剧烈摩擦时迸发出的微小光点。它们从隐匿处浮现,极高的温度与动能使火星迸发瞬间出现于观者眼前,然后须臾间向更广阔的空间散射。在此,它象征着从强大能量中攫取灵感的迸发时刻,而“咬合”这一动作本身——既是生物的本能,也是物与物之间的对撞。坚硬的牙齿与干涸的花瓣,柔软的唇与炽热的火星,这些在现实生活中毫不相干的物质,经由诗歌的组合构成了一种荒诞又和谐的对立关系。“我咬着火星”亦隐喻着艺术家的创作状态:“我”是隐匿的主体,而探索作品则是这股精神能量的具象化路径。

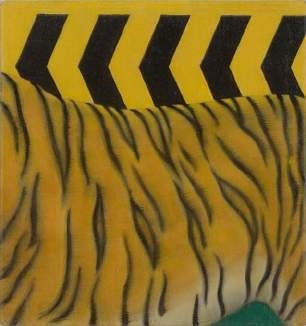

过去一年,陈高杰以“黑”与“白”为出发点展开创作。在2024年开启的新系列中,他以白色瓷砖为主体构建局部空间,并融合了具有中国美学特征的霁蓝、朱红等颇具宫廷指向的色彩。同时,他将通用的社会性符号,例如交通标识,以其高饱和色彩和极简几何形态的特点融入画面,使这些在生活中惯常带有规训含义的符号出现在荒诞的构想世界中,在此重新审视规范的逻辑框架与社会秩序。

这种对符号的探索,可以追溯到艺术家对《易经》中卦象符号与表意指向的研究。易经中“刚柔相摩,八卦相荡”,所以现象不一,变化横生。陈高杰在作品中沿用“泽风大过卦”、“风火家人卦”等卦象,以单一卦象配合整体场景,成“象”的形式出现。从图像学的角度看,他所运用的交通标识、卦象、喜轿等等符号不仅仅是几何形式上的再现,更是隐喻性的、与文化脉络相关联的再生——它们挑战了观者的视觉经验,在画面中被打破、重组、再塑造,最终形成一个动态平衡的系统,构筑出一个在有序与无序之间微妙平衡的世界。

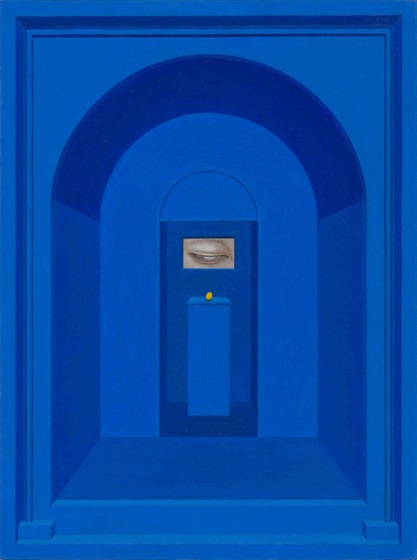

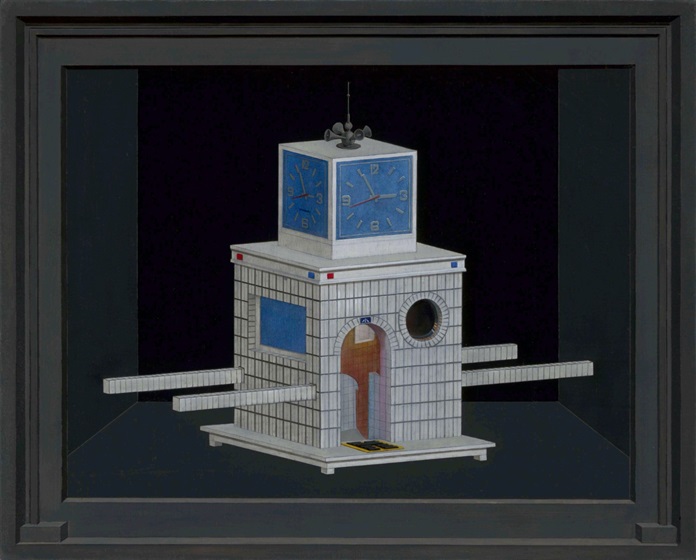

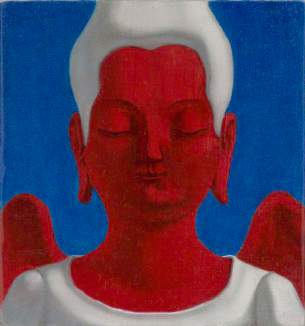

今年,他进一步探索黑色空间的可能性,以“画中画”的限定结构绘制画中黑框。例如,作为2024年艺术深圳个人项目「坚白」的延续,福建的“顺昌轿子”与象征宗教和时间的老钟表结合,构成一座另类的房屋。它被置于极简的黑色背景下,以克制严谨的建筑结构线搭建文化物件的全新秩序。最新的《口上》和《眼下》居于圣坛之上,周围的拱形结构强化了宗教氛围,而极度高饱和的黄蓝色彩碰撞则产生了强烈张力,同时消解了礼拜祷告的严肃性,将色彩的隐喻与指涉推至另一层面,带来一丝玩味的思考。其中,《口上》中的嘴巴指向了文艺复兴时期贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini, 1598-1680)的雕塑《特蕾莎的狂喜》(Ecstasy of Saint Teresa, 1647-1652),以感官体验承载宗教性的神圣意涵;《眼下》中的鸡蛋同样也是贯穿于艺术史中的重要象征,它代表孵化中的生活,正在被低垂的佛眼观照;《潮动》以四方体呈现了一个新式圣坛空间,在静止与流动间交错,本应漂浮于水面的小黄鸭被置于静止的展台之上,而背景的钱塘江潮水翻腾汹涌,让人不禁遐想究竟何处才是真实。

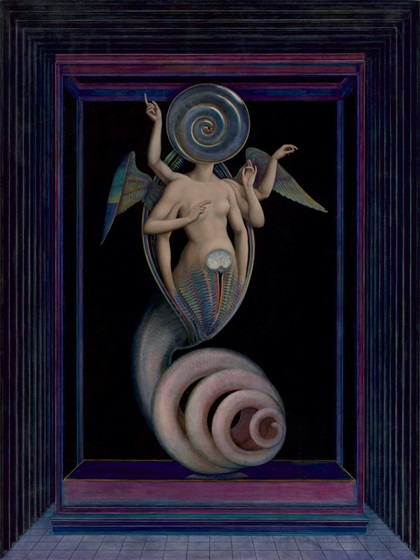

在回溯艺术家早期作品时,他也常以个人化视角赋予其新的维度。《在交界地相聚》以路马头小学为原型,艺术家再次建造了一个永恒的、混乱的精神乐园。《乌鲲轮》则是陈高杰融合东西方母系氏族文化与繁衍意向象征后塑造的阴性形象。鲲的柔软与环形螺旋结构暗示自然的循环与永恒,并结合基督教手势与印度神话中的“轮王”概念,意指包容与自我更新。其分离形态《元胎》《能胎》《识胎》则进一步探讨生命的变化与延续,呈现非线性时间观念,即生长并非线性演变,而是过去、当下与未来相互交织渗透的过程。正如《道德经》所言:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”古希腊哲学家赫拉克利特则以“火”为本原,称“过去、现在和未来永远是一团火,在一定分寸上燃烧,在一定分寸上熄灭。”万物因阴阳对立而生,于调和相济中和合。火的燃烧与熄灭,恰如阴阳消长。万物于生灭循环的永恒流转中,始终遵循对立与平衡的自然法则。

陈高杰的创作始终在对立中寻求平衡——黑白相生、悲喜交替、荒诞与秩序并存,皆成为生命力的展现。他曾说,“我想画的是生命的意志,不关乎善恶和伦理,也不在乎世界的规矩——但我不觉得他们是邪恶的。”在白色瓷砖和黑色画框的界定下,观众被引导步入艺术家刻意营造的戏剧化叙事。而在戏剧化的表象背后,隐藏着他非线性的文字与演绎脉络,指向更为复杂的思辨体系。我们作为共同的建构者与解谜者,共同受邀阅览这些陌生且熟悉的符号、隐喻、色彩、图案,并将带着自身的经验、记忆、文化背景,与陈高杰的思考交汇摩擦,碰撞迸发出新的火星。