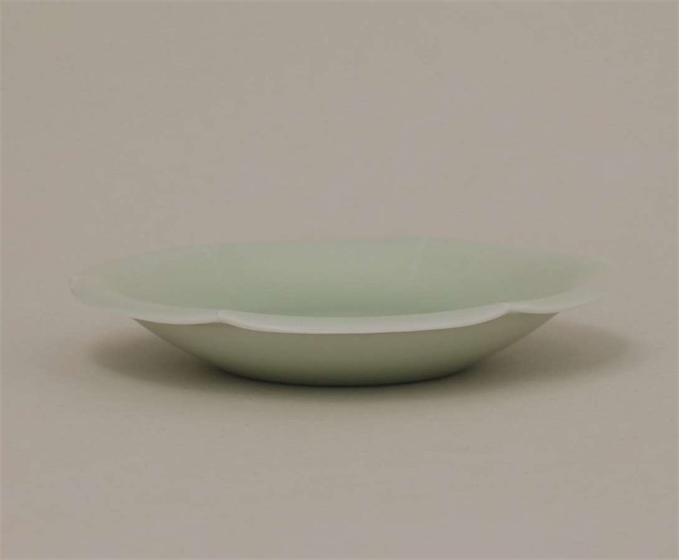

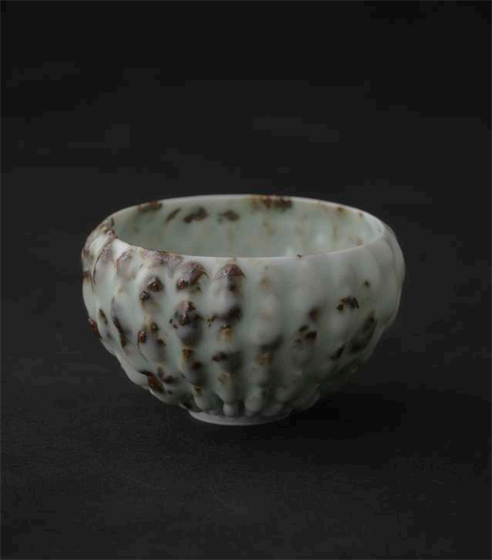

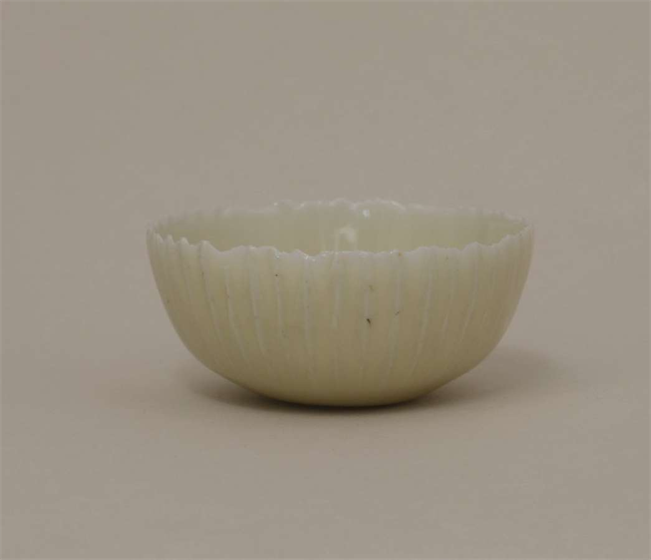

万一空间荣幸呈现陶瓷艺术家董全斌的最新展览“董全斌:莫若以明”(Dong Quanbin:Nothing like the proper light of the mind),首次汇聚十年来不同时期创作的40余件重要作品,包括“风吹过水面”“以接为构”,以及持续创作中的“变化”系列。其作品创造的釉质语言不是以传统的釉彩来分类,器物的建构方式似乎更贴近生长的构造。在古陶瓷的范畴里,釉色、雕刻、贴花等泛指装饰风格,而董全斌的作品,这些手法被组织于器的“结构”里。并非强调装饰,而是结构本身成全了造型;再加上光的参与,让“结构化”的作品变得空间层叠交错。朴素、直指人心,又充满余味。

而这样的作品,大多是掌中之器。董全斌的陶艺作品从未离开过“茶器”范畴,甚至打算以此为终身创作之途。茶、茶器、茶道,知觉自省的艺术,是人本身。此般创作作品充满了限制。在有所美的探索中,还要在“香气、温度、口感、顺喉……”等变量的协调组织中寻找可能。但恰是这样的有限造物,不离真实,不断探讨着现实,不确定性与必然性,天地中的“你我”个体渺小又伟大。这样的探索,是思想性的。

而这样的作品,大多是掌中之器。董全斌的陶艺作品从未离开过“茶器”范畴,甚至打算以此为终身创作之途。茶、茶器、茶道,知觉自省的艺术,是人本身。此般创作作品充满了限制。在有所美的探索中,还要在“香气、温度、口感、顺喉……”等变量的协调组织中寻找可能。但恰是这样的有限造物,不离真实,不断探讨着现实,不确定性与必然性,天地中的“你我”个体渺小又伟大。这样的探索,是思想性的。

如此,董全斌的作品并非观念在先,而是创作体验的产物、是思想之涟漪。5年前,他曾全面停下陶轮,著述茶、生活与制器之思考的书籍——知行体悟成为作品。而今,作品又呈现出新的面貌。

“最需要莫若以明的人往往是最拒绝莫若以明的人,而艺术可以创造出温柔的溶解力,它必然伴随着真理以某种形式给人带来一种机缘,让人有机会打开自由感受的心。”

—— 董全斌