艺术家身份从画匠到创造性天才的转变,在不同的文化语境下都并非新鲜事。也许从艺术史的角度来看,这种趋势是艺术不断自我革新的体现,似乎“艺术家”是一个涵盖更广、更强调创造性、思想性和主体性的身份概念,而“画家”“雕塑家”这种词更侧重于掌握一门技艺的从业者。然而,当所有人都成为“艺术家”,这种过于全景式的说法又难免有一种言之无物的意味。

此次展览上,两人延续各自的创作逻辑和风格,呈现了30余件迥异的绘画及装置作品。然而二者并无字面意义上的共性,只是诚恳地展示着自己作为创作者的面貌,强调创作者与其工作之间那种纯粹而专注的关系。如果说冲锋的艺术家代表着观念和反叛,殿后的画家代表着技艺与深度,那我们这次不妨重新审视一下二者之间被预设的界限与定义。

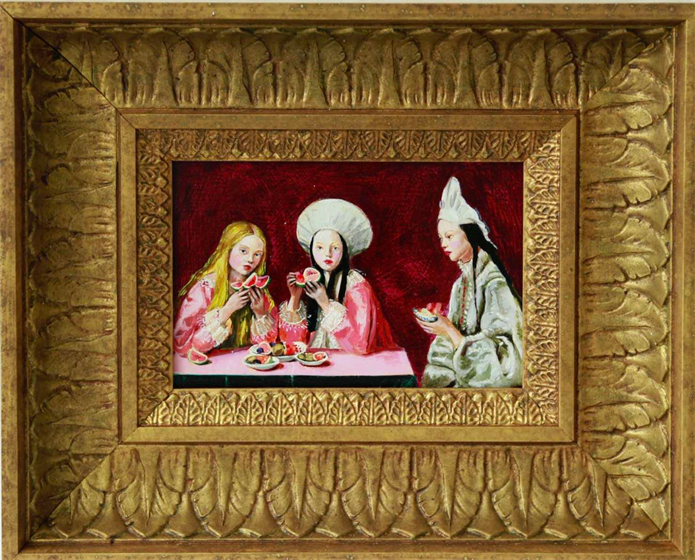

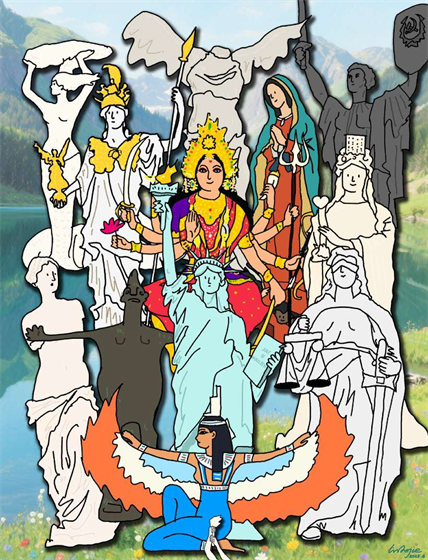

阿德莉娅·桑托莉乐于在巴掌大小的作品中描绘“禁忌”——去揭示我们通常试图隐藏的内容、或是想要保守的秘密。她擅长将西方神话元素进行挪用与再创作,笔下的女性角色普遍具有相同的特征:自在地直视着观者的眼神、“反”固有服饰的简化描绘、披散的长发等等,这些表达都体现着女性角色的自信与不受束缚,以及对于不同身份定义的反对。她通过笔下女性直刺而来的眼神,主动与观者、与艺术史传统进行着一场自信的对话。这是一种以“守”为“攻”的策略,她坚守在架上的方寸之间,却以现代性的笔触向古典法则发起了冲锋。

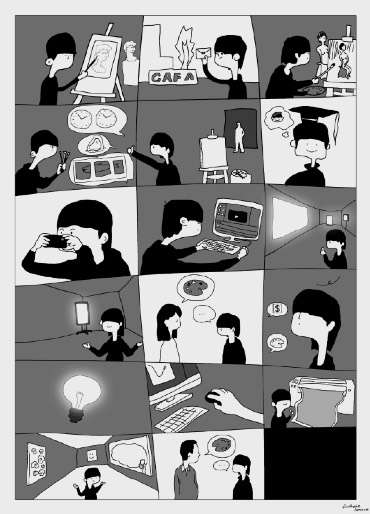

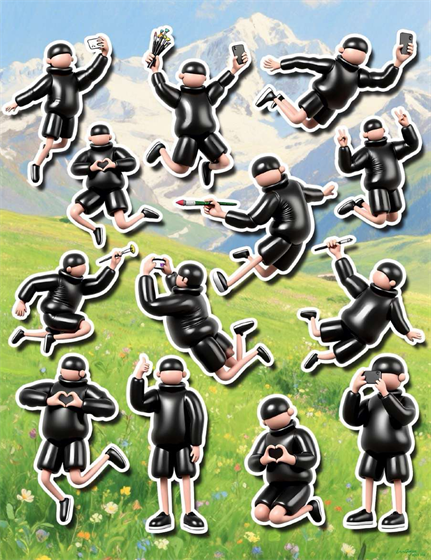

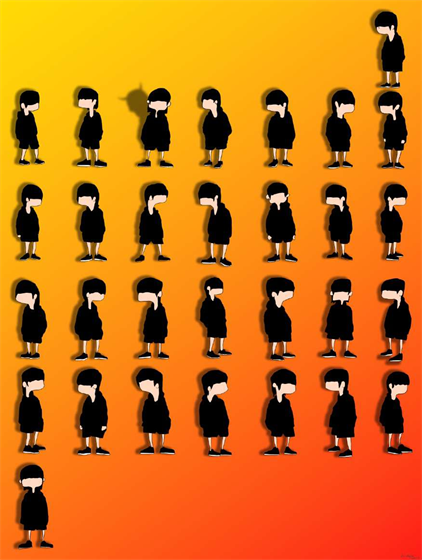

而奇妙的是,“眼神”这个元素在林奥劼的作品里恰恰被回避掉了。在林奥劼所置身的、由社交媒体和资本洪流构成的忙碌世界里,一种截然不同的生存策略则是回避与隐藏。在作品《还能做出怎样的艺术》中,不知从何时起,他的眼睛就被头发遮起来,跟他本人一样变成了一个隐藏起来的,沉默的观察者,在一轮又一轮的创作、展览和沟通中,把艺术家在观念上“无计可施”的现状直观地呈现在我们眼前。这种表达就像是在喧嚣的“冲锋”浪潮中,一种冷静的、甚至是无奈的自我保护与批判姿态。林奥劼自己曾说:“世界很忙,近年世界发生了很多事,但是艺术世界能做的能说的太少。”于是,带着这种无奈,他只能继续在他的作品里反复扮演自己,以其标志性的“非艺术性语言”执拗地发问。

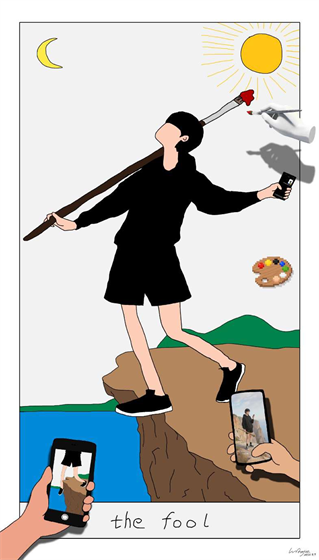

作为冲锋者好像需要在快速的信息时代下推陈出新,正如《愚人》这件作品描绘的反复嵌套:画中之人正手握一只画笔,右下角一只手伸出来打卡拍摄这一被创造出来的画面,而手机上显示的却是一张ai生成的图像。站在画外的观众可能会再度拍摄、传播,形成一个“Mise en abyme”(镜渊),它是对一个艺术整体图像的反复内部复制,从而形成一系列无限递归、最终消失于视野的图像——就像一个人站在两面相对的镜子之间所看到的情景一样,最终一切落入罗兰·巴特所说的:“虚无从未如此确凿。”

艺术家借助观念调侃现实,画家的方式则更倚靠笔下的重构。当阿德莉娅引用鲁本斯、布歇等大师的图式,并加入草莓、蝴蝶、古怪的蕾丝等个人化、现代甚至略带戏谑的元素时,这种重构剥离了原作的部分神圣性,注入了画家的个人情感和现代视角,使得古典题材与当代观众之间产生了新的、有时甚至是令人不安的联结。这更像是一种温和而智慧的“弑父”(艺术史之父)行为,也是画家在严苛的技艺要求下,一种冷静而自信的战略选择。

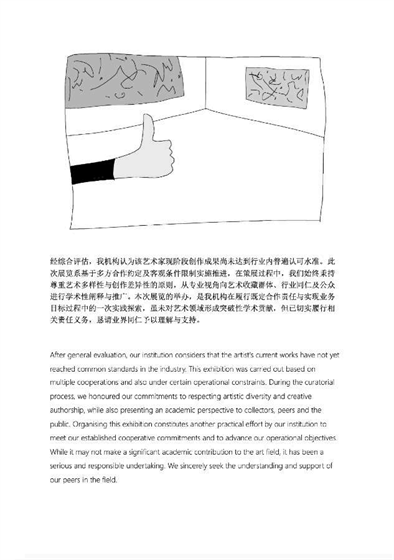

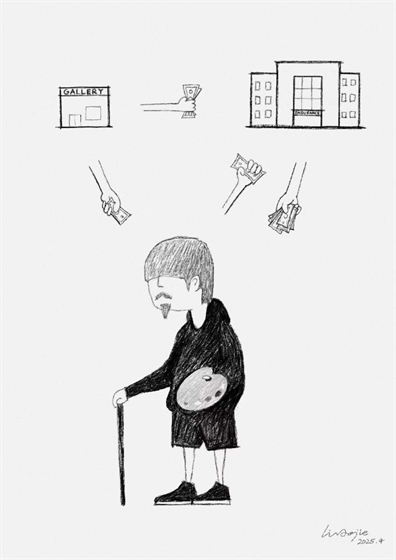

当观念艺术日渐陷入艰深和疏离时,绘画再度被市场拥抱,成为情感的直接载体。经过数百年沉淀的经典绘画语言,其价值判断标准似乎更为清晰,显得更“安全”。然而,这看似“安全”的回归之路也布满了新的陷阱。资本的热情也往往将绘画迅速风格化、符号化,使其沦为另一种形式的硬通货。于是,在这套规则下,艺术家和画家在循环往复的市场变化中切换着攻守,彼此都在成功标尺的诱惑与难以锚定的局促之间往返。

但最终这场二人角力还是一场被误解的内战,可能阿德莉娅的意大利背景和林奥劼的南方视角在忙碌中平等化了,也有可能很忙的世界压根不会在乎这场冲守之间的角力。